他没有继任者,有的是60个直接向他汇报的下属,他每天要做的是听取汇报、下达指令,并让他们严格执行,就像亚瑟王和他的圆桌骑士。即使是现在,他也丝毫没有离开的打算:一切才刚刚开始,他的热情、精力和动力,正值人生高点。在英伟达,没有人可以取代黄仁勋。

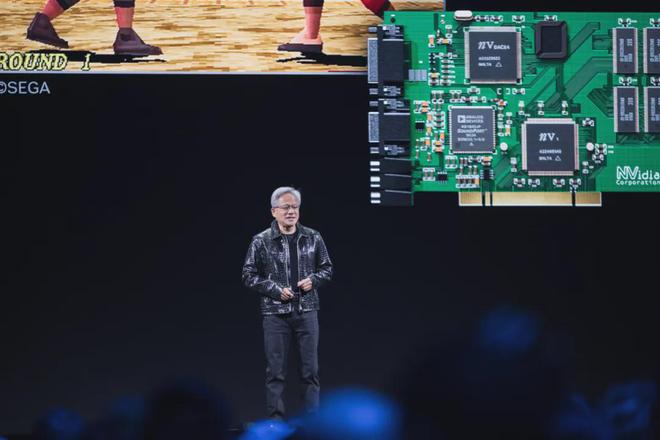

硅谷从不缺传奇,科技圈“教父”的头衔轮流转——千禧年的第一个10年属乔布斯,第二个10年归马斯克,最近的10年,皇冠落到了英伟达创始人兼CEO黄仁勋头上。

本周,这位“新教父”访华的消息成为了科技圈大事。

(图/IC photo)

1月15日,他低调到达深圳,参加当地分公司的年会,随后动身前往北京、上海、台北,与英伟达中国区员工共同庆祝春节。值得一提的是,继去年12月现身香港会面一众商界大佬之后,这是黄仁勋短期内二度访华。

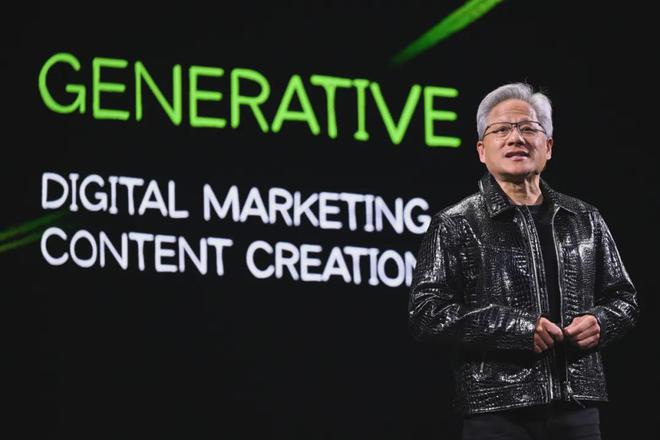

黄仁勋所到之处总会搅动风云,吸引来全球目光。原因无他——英伟达已经成为AI时代的军火商和发电厂——三年前,ChatGPT 诞生,全球范围内掀起“百模大战”。作为算力基础,英伟达的GPU被全球大模型企业抢购,一度占据AI芯片超80%的市场份额。就连甲骨文创始人拉里·埃里森和特斯拉CEO埃隆·马斯克,都在饭局上“乞求”黄仁勋。

一块块GPU变成美钞,堆叠起英伟达陡峭的股票曲线。2024年6月18日,英伟达以3.3万亿美元,超越微软、苹果成为全球市值最高的公司。黄仁勋则凭借1180亿美元的身家,位列彭博亿万富豪榜的第12位。

财富之外,真正让黄仁勋在中文互联网上出圈的,莫过于他随时随地散发的松弛感。比如一年前英伟达中国区年会上,穿上东北大花袄、拿着红手绢在台上热舞的形象,又或是在中国香港吃大排档、在中国台湾用闽南语买凤梨,以及多年前给小米站台,号召观众喊“小米V5”的视频,都频频被岁月史书,成为其个人魅力中接地气的一部分。

但这不是完整的黄仁勋。

(图/IC photo)

事实上,在英伟达内部或是竞争对手眼里,黄仁勋近乎于“洪水猛兽”,从鼓励员工996式加班,到在100人的大厅公开“羞辱”员工,再到对竞争对手3dfx发起的反诉讼战,种种事迹数不胜数。

“黄仁勋是那种肉食性CEO。英伟达从全球吸纳人才、专注于追求利润和击败竞争对手,黄仁勋会把员工推到极限,要求他们完全信任并跟随上阵,但同时他也是英伟达里的传统大家长。他爱他的员工,试图在这里建立‘可以工作一生’的文化。”《黄仁勋:英伟达之芯》作者斯蒂芬·威特告诉《新周刊》。在书中,黄仁勋毫无保留地向威特讲述了自己的不安或偏执,他担心英伟达的失败,对不起员工、有辱家人。

风光无限只是暂时的。水面之下,这位新教父总在暗自担心,甚至倍感焦虑。

《黄仁勋 英伟达之芯》

斯蒂芬·威特 著

湛庐文化/中国财政经济出版社,2024-12

只有偏执狂才能生存

(图/IC photo)

尽管身家已经超过1000亿美元,且经营着地球上最有价值的公司,黄仁勋仍会在凌晨4点准时睁眼,然后望着天花板——思考英伟达可能失败的各种方式。

“假如AI系统不能如预期般运作,会出问题的,我得起床去工作了……”恐惧催促着这位62岁的老将回到办公桌前,逐个点开并回复2万封来自英伟达员工的邮件。他曾要求员工提供每周5项重要事项清单,这是公司庞大臃肿之后,破除官僚作风的有效方法。

这听起来有些疯狂,但黄仁勋已经这么工作整整32年了,他同时也是标普500的科技公司中,在职时间最长的CEO。

很难简单用“勤奋”来概括黄仁勋。英特尔前CEO安迪·格鲁夫曾说:“只有偏执狂才能生存。”《21世纪商业评论》原主编吴伯凡认为,这句话应该翻译成,只有被迫害妄想狂才能生存。从这个角度看,“总是担心被干掉”塑造了偏执狂黄仁勋。

“尽管英伟达已经是全球最有价值的公司,但仍感觉像一个即将失败的初创企业。亚马逊和谷歌的员工,有点像躺在印钞机上创造一切。而英伟达给我的感觉是——天哪,如果我们不能按时推出下一代具有出色新功能的GPU,公司的天花板就会崩塌,我的家人会以我为耻。”威特告诉《新周刊》。

在每月的例会上,黄仁勋总会强调“我们距破产仅30天”。英伟达芯片获计算机杂志第二名时,他的反应也是“第二就是失败者”。“黄仁勋成为偏执狂的根源在于恐惧。他看到了这个行业竞争的艰难,看到芯片公司曾经的崩溃和衰退。”斯蒂芬·威特认为,偏执本身就是芯片行业文化的一部分。

当1996年英伟达崛起时,S3公司是计算机图形硬件的领头羊,却在两年内光速破产。类似情况也在1998年的领导者3dfx身上重现,他们只撑到了2000年。

如今,同样的故事可能在英伟达上演:英特尔和AMD都在加速推出人工智能芯片。老对手们在使劲儿追赶。同时。大客户也可能是竞争对手——占了英伟达上一财年收入近五分之一的谷歌、微软和亚马逊三家公司,目前都在开发自己的芯片。

“英伟达是当前世界上最有价值的公司,并不是基于他们已经做了什么,而是基于市场认为他们未来会做什么。”威特认为,黄仁勋必须持续保持领先的身位,一旦稍有差池,股价就会面临暴跌。“我想他甚至因此夜不能寐,担心无法实现期望。”

愤怒是一种策略

(图/视觉中国)

英伟达“奋进号”大楼内部视野开阔,从建筑一端至另一端的距离可达数百码(1码≈0.91米),视线全无遮挡。这正是黄仁勋所期望的效果——如此一来,他就能360度全方位地观察员工。

这个勤勉的“暴君”,日复一日地鞭策自己,也把低气压带到了周边。黄仁勋会对身边人跟不上他思维感到沮丧,也会对员工说“你该像CEO一样管理自己的时间”。他试图在每个员工心中植入一种紧迫感——必须高强度运作、永不松懈,总要在心里想着自己落后了。

紧绷的工作文化,推动着英伟达这个芯片工厂以每6个月为周期,更新出全世界最好的下一代GPU,并在短短数年内,把推向市场的芯片数量翻了3倍。就像曼哈顿计划里的实验室,来自全球各地的工程师在“奋进号”内积累了大量专利,然后亲眼见证自己的技术改变世界。

基于领导者的偏执和焦虑,这家超级公司的工作自是不易。大多时候,英伟达的员工每周需要工作6天,常加班至深夜2点,还要应对频繁的会议和严苛的时间管理。更重要的是,他们需要时刻保持警惕,迎接来自老板黄仁勋的愤怒——“在英伟达,你要习惯站在一个有100人的房间里,直面老板对你持续30分钟的大喊大叫。”斯蒂芬·威特说。

一位英伟达前员工曾回忆起,自己搞砸过一项小任务。黄仁勋在30多位高管面前质问他在公司待了多久,工资领了多少。这种“公开处刑”式的内部批判,并非人人都能适应。

“你很快就能看出谁能在这里坚持下去,谁不能”,英伟达员工迪克斯坦言,“如果有人开始变得具有防御性,你就知道那个人在英伟达待不久了”。

“黄仁勋的愤怒必有深意。”在威特看来,不同于马斯克“你闪开,我来会更好”的咆哮,黄仁勋的愤怒更像是一种策略,目的是为了将员工推到极限。对他而言,持续表达愤怒是秘密武器,而观众的存在至关重要,“失败必须被公开”。

一个最好的佐证是,黄仁勋从不会无缘无故地对某人大喊大叫,而是特意等到有“观众”的会议场合,再让现场批评变成教学示范。“他真的很爱自己的员工,但也是一个严格且高要求的父亲。”

就像以暴躁著称的篮球教练波波维奇,黄仁勋同样试图塑造他那些“赛场上”的员工,让他们和英伟达不在残酷的竞争中失败。

“在内心深处,我依然是中国人”

(图/IC photo)

尽管黄仁勋的要求近乎严苛,但从高管到员工,鲜少有人对他产生负面评价——在2024年Glassdoor的“最佳工作场所”评选中,英伟达仍位列第二。

“英伟达管理团队、公司和员工之间有一种强烈的忠诚感。假如黄仁勋要从摩天大楼的窗户跳下去,员工可能也会跟着跳下去。”威特表示。

跟着一起打江山也好,过关斩将慕名加入也罢,英伟达过去30年的成绩不是秘密,足以让员工学会无条件地信任黄仁勋。

毕竟“好运赌王”黄仁勋总能找到机会,然后带着他们赚得盆满钵满——比特币热时,英伟达GPU被“矿工”大量购买用于挖矿;新能源车企探索自动驾驶,英伟达Orin芯片成高端车型热门选择;最大的手笔,还是英伟达宣布转型人工智能公司后,当年股票暴涨了200%。

黄仁勋一次次的豪赌给员工带来了无尽财富。投资人Ruben D说,英伟达78%的员工已成为百万美元富翁,其中一半员工的净资产高达2500万美元(约合人民币1.8亿元)。威特同样表示:“跟着黄仁勋的人,甚至只是和英伟达沾上一点关系的人,现在身家大约都过亿美元了。”

除此之外,黄仁勋天生的领袖魅力,也让员工们死心塌地。

与其他硅谷传奇CEO相似,黄仁勋的故事同样充满“美国梦”色彩。他出生于中国台湾,5岁跟随父母到泰国生活,10岁时被父亲送到美国的姨妈家,阴差阳错入学了一所问题少年聚集的寄宿学校。由于年纪小、个子矮,他被安排每天扫厕所,靠给满身刀疤的“大哥”们辅导功课,跟大伙打成一片。

如今,跟在大哥身后的马仔已然成为西方商业世界的大人物,但这段经历让黄仁勋始终保持着一种“外来者”的视角。

“我永远是个移民”,黄仁勋曾向威特表示,“在内心深处,我依然是中国人。”他对爱情忠贞,与妻子的爱情已经持续将近40年。他酷爱各地美食,在家最大的乐趣就是当个家庭“煮夫”。当然,他也将内心深处的亚洲文化特质带到了英伟达。

不同于Netflix直言不讳地告诉员工,“你不应该期望公司给予忠诚”,黄仁勋致力于在英伟达建立一种文化,一种“让你在这里工作一生”的文化。

在硅谷科技公司裁员潮来临之际,黄仁勋会说“英伟达不会主动开除任何一个员工”。如果说,黄仁勋为了鞭策员工,确实在扮演“严父”的角色;那么英伟达也具备了一定传统亚洲家庭的氛围,员工的孩子甚至会跟他们的父辈一起,在这家公司工作。

“美国商业文化中没有这些东西,这是黄仁勋从海外带来的。”斯蒂芬·威特表示,在硅谷的科技公司里,从未有一家像英伟达这般与创始人紧密相连,甚至苹果和乔布斯也不能。

黄仁勋已经62岁了,他没有继任者,有的是60个直接向他汇报的下属,他每天要做的是听取汇报、下达指令,并让他们严格执行,就像亚瑟王和他的圆桌骑士。即使是现在,他也丝毫没有离开的打算:一切才刚刚开始,他的热情、精力和动力,正值人生高点。

在英伟达,没有人可以取代黄仁勋。

(图/IC photo)

以下为《新周刊》和《黄仁勋:英伟达之芯》作者斯蒂芬·威特的对谈节选(略有删减):

《新周刊》:采访黄仁勋之前,你对这位科技教父的印象如何?与其他的企业家相比,这次采访黄仁勋的体验有何不同?

斯蒂芬·威特:采访知名企业家总是有些困难,比如亚马逊CEO杰夫·贝索斯,他身边总是围绕着律师和公关人员,回答经过精心排练、滴水不漏。但黄仁勋绝对不同,我在“奋进号”大楼看见他时,黄仁勋几乎是独自一人在飞机场大的总部内穿行。一进入采访环节,他就带着我四处乱逛。旁边没人盯着我们,他也不做预设,想到什么就说什么。

在采访前,有人提醒我说他可能会有些暴脾气,但我从未想到会真的见识到。在最后一次采访中,我向黄仁勋展示了《2001太空漫游》作者阿瑟·克拉克对AI与人类关系的思考,结果我踩到雷,黄仁勋讨厌这类问题,他直接对着我发火了,斥责我是在浪费他的时间。

但我觉得这是一种荣誉的象征,仿佛被纳入了他的“内圈”(inner ring,机械工程术语)。他确实是一个非常聪明的人,会对那些跟不上他思维速度的人感到沮丧。这是黄仁勋自己说的。

《新周刊》:从你的角度看,黄仁勋甚至不愿谈论AI对人类生存的影响,原因是什么?

斯蒂芬·威特:我认为他是真心这么觉得(AI完全没有风险)。关于AI是否危险的争论点在于,你是否认为AI不仅能思考,还会有生存欲望。如果它们“有内置不愿被关闭的欲望”,这将极其危险。

首页

首页

资讯

资讯

AI写作

AI写作 我的

我的